Кто бы мог подумать, что, умерев, я стану настолько известной личностью! Газеты, телевидение и радио в один голос твердят, какой лапочкой я была, какую идеальную дочь потеряли мои родители – самый известный продюсер Голливуда и актриса № 1 «фабрики грез». Как же это получилось, что незаметная, стеснительная девочка с прыщами, подростковыми комплексами и лишним весом сделалась всенародной любимицей и объектом культа, и зашло это сумасшествие настолько далеко, что теперь моим именем называется рукотворный остров – прибежище тысяч адептов новой религии, стремящихся любой ценой попасть в рай?

Конечно, это происки нечистого – обманщика, шарлатана и мастака манипуляций!

Но зря, как говорится, связался черт с младенцем…

Отрывок из книги:

21 декабря, 10:09 по тихоокеанскому времени

Подарок ко дню рождения

Отправила Мэдисон Спенсер (Madisonspencer@aftrlife.hell)

Работа сверхъестествоиспытателя не заканчивается никогда. Пока самолет снижается над Калгари, Каиром или Константинополем, мое призрачное «я» вползает в разъем для наушников в кресле. Извиваясь, я влезаю в электронные внутренности самолета. Следую по проводам. Проскакиваю переключатели. Через спутник внедряюсь в различные серверы, которые контролируют камеры, пожирающие взглядом просторные обиталища моих родителей. Я пробираюсь туда не столько ради слежки, нет, мне нужны старые записи. По временному коду я отыскиваю съемку празднования моего десятого дня рождения. Это давнишняя детская вечеринка (форма одежды – свободная); родители тогда подвесили тяжеленную пиньяту, набитую рецептурными болеутоляющими и рекреационными галлюциногенами. Вот я, девочка препубертатного возраста: оцепенела, схватила салфетки пастельных цветов и прикрываю ими срам, пока обнаженные взрослые голыми руками потрошат моего ослика из папье-маше. Бывшие тусовщики – панки, гранжи и нью-вейверы – корчатся на замусоренном полу клубком потных, изголодавшихся по наркотикам угрей.

Я ищу записи самых унизительных моментов моих земных лет, чтобы утешиться сравнением с прошлым. Вы, досмертные, имейте это в виду. Если вам плохо от того, что вы умерли, просто вспомните: жизнь не всегда была сахаром. Вкус настоящему придает только одно: то, что прошлое временами было пыткой. Желая утешиться еще больше, нахожу видео, от которого делается неловко: мне шесть лет, и я голышом отплясываю народный танец под старой сосной. На другом мне четыре, и я, сверкая мягким местом в камеру, аккуратно подтираюсь общей туалетной палочкой из бамбука в экологическом лагере.

О боги, кошмарное же у меня было детство.

Случайно проматывая записи, натыкаюсь на мать. То ли в Ташкенте, то ли в Тайбэе она говорит кому-то по телефону: «Нет, Леонард, мы еще не нашли подходящего убийцу…»

В другом файле отец то ли в Осло, то ли в Орландо говорит в трубку: «Наш прежний кандидат в исполнители сбежал с кредитками Камиллы…» Оба крохотных эпизода датированы последними месяцами моей жизни.

Чтобы посмаковать не только свои несчастья, нахожу видеозапись дня рождения моего брата Горана. Если интересно, он пробыл мне братом минут пятнадцать. Родители спасли его из какого-то жуткого лагеря беженцев и усыновили – в основном ради шумихи в прессе. Усыновление это, скажем так, не стало успешным. Они арендовали часть «Диснейуорлда» и заполонили ее странноватыми артистами – дюжиной трупп «Цирка дю Солей». Журналисты, которых было больше, чем гостей, источали мед и патоку. Камеры и микрофоны транслировали каждую секунду волшебной церемонии, когда родители гордо вывели подарок: красивого шетландского пони. Как в такой ситуации было вести себя Горану, которого только что вывезли из страны за останками «железного занавеса»? Вокруг скакали канадские клоуны и махали лентами нимфоподобные китайские гимнастки. Горан определенно ощущал себя почетным гостем – ему презентовали юное трепетное животное с лентами в гриве и хвосте и с мехом, припорошенным блестками. Отец вывел пони в серебряной уздечке и с серебряным бантом – размером с кочан капусты – на миниатюрной шее.

На видео у всех до одного глаза блестели от счастья. Или от ингибитора обратного захвата серотонина. Горану подали богато украшенный старинный нож – разрезать гигантских размеров торт. Жилистое тело лагерного мальчика, согласно обязательным условиям контракта, наряжено в вещи от Ральфа Лорана. Презрительный взгляд каменно-серых глаз прикрыт густой челкой, будто маской анархиста. Дюжина ллойд-вебберовских хоров затягивает духоподъемную версию «Хеппи бёздей», и тут случается страшное.

Это не полностью вина Горана. Во многих культурах дарение животного, обставленное с таким весельем, подразумевает кровавое жертвоприношение. Это примерно то же, что задуть свечи на именинном пироге, прежде чем раскромсать его и раздать гостям. В таких здоровых отсталых обществах свежее мясо – самый ценный дар. Если бы мы понимали это, не были бы так потрясены, когда огромное лезвие метнулось вперед. С той же силой, с какой американский ребенок пытается разом задуть все свечки, Горан гладиаторским движением взмахнул ножом: так начнется же веселый пир! В этом месте я включаю покадровый просмотр. Резвящиеся клоуны замерли в безумных позах. Серебряные поводья дважды обвиты вокруг ладони отца. Замедленный голос матери стонет: «За-га-дай же-ла-ни-е».

Крови нет – поначалу. Далее трагедия происходит растянутыми вспышками. Нож Горана пролетает широкой блестящей дугой, кончик лезвия легко вонзается в мохнатое горло напуганного пони. Прежде чем тот падает, прежде чем горячий кровяной фонтан начинает хлестать во все стороны из артерии и рассеченного горла, глаза животного закатываются так, что видны лишь белки.

Завеса крови алым матадорским плащом накрывает праздничный торт, растворяет сахарные цветы и заливает огоньки тринадцати свечей. Сердце пони с каждым ударом выплескивает плотные струи на клоунский спандекс, на радужные блестки. Камеры тем временем продолжают трансляцию, горячая кровь брызжет на изысканные, безмятежно улыбающиеся от ксанакса физиономии родителей. На записи бедная лошадка валится на газон. Я стою поодаль. Толпы собравшихся прикрывают лица руками, втягивают головы; огромная масса зрителей будто бы склонилась в почтительном поклоне. Пони рушится на землю, за ним падают и все остальные. Все, кроме Горана и меня. По-прежнему стоим только я и мой брат; стоим, словно посреди ратного поля, посреди жертв кровавой бойни.

Именно такой, несмотря на заверения матери и книг для девочек-подростков, именно такой мне представлялась моя первая менструация. Потому я и окаменела.

Судя по спокойным выражениям наших с Гораном лиц, нам обоим доводилось видеть куда более жуткие вещи. Мне – в общественном туалете. Ему – в родной, терзаемой войной деревушке, где бы она там ни находилась. Холодная реальность смерти не была нам в новинку, она не стала бы для нас помехой. Несмотря на возраст, нас закалили тайны и страдания, которых эти дурацкие клоуны (я имею в виду настоящих клоунов, а не родителей) не могли себе даже представить. Шетландский пони брызжет последними каплями сырой жизни на траву у наших ног, нас окружают древние царства Европы, Азии, Африки и Америки, пусть и выстроенные в причудливом диснеевском микрокосме.

Жуткое зрелище. Картина Армагеддона. Несметные толпы – покоренные, крещенные горячей кровью – склоняют головы. В центре – только что забитое животное, а возле него юные безмятежные Адам и Ева рассматривают залитые алым тела друг друга с неожиданным для себя любопытством и восхищением. Сквозь забрызганные кровью стекла очков в роговой оправе я различаю родственную душу.

Я никогда толком не вписывалась в этот мир, не помещалась в нем так же естественно, как кофе в чашке, однако, глядя, как Горан холодно оценивает свою ошибку, я поняла, что не совсем одинока. Даже на размытой картинке с камеры наблюдения видно, что живущая во плоти я определенно и безо всяких сомнений влюблена.

21 декабря, 10:15 по тихоокеанскому времени

Знакомство с Дьяволом

Отправила Мэдисон Спенсер (Madisonspencer@aftrlife.hell)

Милый твиттерянин!

Имейте в виду, досмертные: вы, бывшие циники, придиры и нигилисты, годами сторонились любых форм религиозной веры. Горе вам, поскольку тем вы подготовили себя для лжепророка. От этой духовной анорексии в вас осталась жажда, стремление набить себя любой новой теологией, какую вам предложат. К примеру, мой спутник, «охотник за головами духов», которого послали отловить мой призрак и загнать его домой к родителям. Мистер Кресент идет по зоне прибытия лос-анджелесского аэропорта и верит, что заарканил меня, но в руках у него лишь воздух.

– Мертвый ангелочек, – говорит он, быстро вышагивая, – сперва надо отыскать нашего водителя. Потом сядем в вертолет и полетим на яхту к твоей маме.

Неподалеку молодая мать склонилась над младенцем – воркует и упрашивает:

– Скажи «бля», солнышко. Скажи «бля» – и всегда будешь вместе с мамочкой, и в этом мире, и в следующем…

Естественно, я держусь на порядочном отдалении. Малейший контакт с мистером Кресентом Сити означает смешение его материальной и моей духовной форм, слияние более глубокое, чем даже при самых страстных плотских утехах в браке. Его прикосновение… представь, что делаешь огромную затяжку, только не травой, а газообразной депрессией. Или залпом опрокидываешь в себя бокал горького сожаления.

– Когда попаду в этот хренов рай, – говорит Кресент, – объясню детишкам, что наркотики – это дорога в обход сраной жизни.

Кресент ведет меня через толчею, и лос-анджелесский аэропорт кажется мне более скорбным, чем обычно. Среди мельтешащих толп я вижу людей, настолько измученных голодом, что они опустились до поедания чизбургеров с тройным беконом и соусом, точь-в-точь таким же, как мерзкая слизь, однажды брызнувшая из «Бигля». Я вижу целые семьи, которых глобальная неравномерность в распределении доходов вынуждает носить прет-а-порте от Томми Хилфигера. Куда ни глянь – всюду примеры тягот и лишений. Одно дело слышать, что в мире есть подобная нищета, и другое – с содроганием видеть, как людям приходится самим нести багаж.

Древняя старуха – почти одного возраста с моей матерью, лет тридцати двух и ни часом моложе – проходит в вещах из прошлогодней коллекции Лиз Клайборн; из моих призрачных глаз текут слезы жалости. Достаточно увидеть, как изуродованы ее волосы домашним окрашиванием и углеводами, чтобы испытать сильное сопереживание, знакомое подвижникам вроде Джейн Аддамс.

Все в этой толпе путешественников-замарашек (которым в отличие от моих родителей не приплачивают за ношение одежды), должно быть, сумасшедшие. Или под наркотиками. Почему? Потому что на лице у каждого кривая клоунская улыбища. Бедные, прыщеватые, с билетами в какую-то Южную Дакоту – и улыбаются. Они бредут так, словно прогуливаются по Люксембургскому саду и слушают плеск фонтана Медичи. Тут не шестой округ Парижа. Тут лишь бетонный пол под тонким пластиковым ковром. Необъяснимым образом эти явно не знакомые друг с другом люди сходятся, берутся за руки и встают кругом для молитвы посреди стерильных посадочных зон. Собравшись, они закрывают глаза и невнятно затягивают в унисон: «Бля…» Лица как на проповеди, головы откинуты – они поют гимн: «Бля… пидор… ниггер… пизда… жид…» Слова звучат медленно и веско, будто обратный отсчет в НАСА.

Милый твиттерянин, до чего безмятежен мир, где все оскорбляют, но никто не оскорбляется. Кругом мусорят, плюют, но это бескультурье никого не возмущает.

Более того – страшно сказать, – толстые держатся за руки с худыми. Мексиканские языки делят стаканчики мороженого с белыми языками. Гомосексуалисты милы с другими гомосексуалистами. Негры общаются с евреями. Моему герою Чарлзу Дарвину сделалось бы за меня стыдно – мое вмешательство нарушило естественный порядок в живой природе.

– Весь долбаный мир любит тебя, мертвая девочка, за то, что показала нам праведный, греби его, путь, – говорит мистер Кресент Сити. Мы съезжаем по эскалатору, багажа у нас с собой нет. Внизу – толпа шоферов, одетых в форму. Один из них щелкает пальцами, привлекая наше внимание, у него табличка с надписью от руки: «Мистер Сити». Даже в помещении на нем зеркальные очки и фуражка с козырьком. Плашки с именем нет. На ногах черные старомодные сапоги и серые шерстяные бриджи для верховой езды. Хоть он и в Лос-Анджелесе, но одет в двубортное пальто года эдак тридцать пятого, пошива голливудского киноателье, – натурально шофер из книжек Агаты Кристи.

– Это мы, – сообщает Кресент, показывает в пустоту, затем на себя. – Нам на вертолет.

Зеркальные очки смотрят прямо на меня.

– Да никак, это наш ангел, – говорит шофер и припадает на одно колено. Его дыхание попахивает сваренными вкрутую яйцами. – Наш славный избавитель. – Рукой в перчатке он снимает фуражку и прижимает к сердцу. В голосе чувствуется издевка, в словах – знакомая вонь метана.

Мне все ясно и без плашки с именем. На склоненной голове среди густых светлых волос виднеются кончики рожек. Шоферы толпой подаются вперед встречать пассажиров, и какой-то развеселый Фальстаф в синей саржевой форме налетает на нашего коленопреклоненного шофера. Оба растягиваются на полу. Зеркальные очки слетают, и я мельком замечаю желтые козлиные глаза. Фальстаф что-то бормочет, встает, а наш зловонный шофер резво ползет на животе за укатившейся фуражкой. Фальстаф протягивает ему руку и говорит:

– Извини, приятель, – потом смеется и прибавляет: – Можешь ты меня, на хер, простить?

Третий водитель наклоняется подобрать очки, но стекла уже разбиты, раздавлены кем-то из спешащих пассажиров. Четвертый подхватывает катящуюся фуражку и отдает нашему шоферу. Тот плотно ее натягивает, пряча странные глаза под козырьком, и берется за протянутую руку Фальстафа. Их пальцы соприкасаются, будто на картине под сводом Сикстинской капеллы или на полу общественного туалета на дорожном островке.

– Я никого не прощаю, – произносит наш упавший водитель. Он не говорит, а шипит. Его тело в шоферской форме змеей извивается по полу лос-анджелесского аэропорта.

Свободной рукой неловкий виновник его падения уже отряхивает пыль со своей случайной жертвы, перчаткой обхлопывает плечи шерстяного пальто и примиряюще говорит:

– Цел вроде.

Он крупнее нашего водителя, но когда тот тянет за его руку и встает, Фальстаф вдруг оседает на колени. Их ладони разъединяются.

– Бля, – говорит Фальстаф. По линии волос у него проступают капли пота и льются ручьем, будто его лоб – биоразлагаемый пластиковый стакан из кукурузного сырья, полный ледяного соевого латте. Глупая улыбка превращается в оскал, а к лицу приливает столько крови, что кажется, он обгорел на солнце. Впиваясь пальцами в грудь, он валится на пол в позе зародыша, его ноги перебирают в воздухе, бегут в никуда. Рот Фальстафа все шире, будто хочет вывернуть красное лицо наизнанку, пальцы скребут пиджак – так собаки роют землю, – словно спешат вырвать сердце и показать его нам. Медные пуговицы с треском отлетают от формы. Ногти вонзаются в кожу, раздирают ее до крови. Водитель содрогается и замирает.

Да, милый твиттерянин, я, бывает, путаю собачьи экскременты с мужскими гениталиями, но распознать сердечный приступ у человека, лежащего передо мной на полу, сумею. Теперь-то для меня это знакомое зрелище.

Сквозь дрожащие веки Фальстаф, умирая, смотрит на зевак, которые обступили место его последних страданий и глядят на него с благоговейным страхом и ревностью. Он лежит в кольце сумок на колесиках и их зубастых хромовых молний. Его собрались проводить, и никто не скрывает зависть. Никто не звонит в «скорую», не пытается героически его спасти. Умирающий шепчет:

– Черт.

Кто-то из собравшихся восклицает:

– Аллилуйя!

Умирающий шепчет:

– Дерьмо.

Все присутствующие, включая мистера Кресента Сити, выдыхают:

– Аминь.

Раздается звонкий голосок:

– Пока.

Это малыш с кучей веснушек на переносице. Он машет всей рукой от плеча, болтает ладошкой и говорит:

– До встречи в раю!

Вслед за ним махать начинают и остальные. Машут медленно: красиво и церемонно. Старуха в старомодном наряде от Лиз Клайборн посылает воздушный поцелуй. Печально трубит оркестр сфинктеров, хор стенает «Аве Мэдди». Зрители рыгают – торжественно, в знак почтения.

Хрипящий человек замирает. Кровь перестает течь из дыры, которую он сам продрал на груди. Вот мой шанс все исправить, вернуть на Землю естественный порядок несчастий. Однако я делаю свой шаг, лишь когда прибывает «скорая».

21 декабря, 10:22 по тихоокеанскому времени

Возвращение к жизни!

Отправила Мэдисон Спенсер (Madisonspencer@aftrlife.hell)

Милый твиттерянин!

К этому времени я уже привыкла видеть, как на моих глазах люди падают замертво. Я не в восторге, когда взрослый человек вдруг слабеет и умирает у моих ног, но и в ступор не впадаю.

Чтобы лучше понять случившееся далее в аэропорту Лос-Анджелеса, вам, будущим мертвецам, нужен новый взгляд на природу вашей физической сущности. До этого момента вы считали свои материальные тела человекообразным приспособлением для занятий сексом. Или для поглощения конфет в Хэллоуин. Да, ваше плотское «я» – это устройство, которое позволяет взаимодействовать с автомобильным рулем, стадом быков, пяльцами, обученными дельфинами, лаком для волос, крикетной битой, ректальными термометрами, специалистами по массажу горячими камнями, солеными крекерами, «Шанелью № 5», ядовитым сумахом, контактными линзами, проститутками, наручными часами, сильными течениями, ленточными червями, электрическими стульями, перцами чили, онкологами, американскими горками, соляриями, метамфетамином и миленькими шляпками. Без телесного «я» все вышеперечисленное было бы пустым звуком. Кроме того, тело – это холст, с помощью которого можно выразить себя в этом мире. И наконец, это единственный шанс заполучить реально крутую татуху.

Помимо того что физическое тело – способ и средство выражения, оно – и это третья истина – уютное и теплое защитное покрытие. Представьте латы, в которых вам хорошо. Другими словами, вы – это ваш собственный плюшевый мишка. Тело – сумка «Марк Джейкобс» со всем тем хламом, который и есть вы. В настоящий момент передо мной на полу аэропорта лежит незанятое мертвое тело. В иных обстоятельствах я бы такое не выбрала – дородный люмпен-пролетарий, средних лет шофер, чья последняя трапеза состояла из говядины с карри навынос, – но дареному коню в зубы не смотрят. На нем водительская форма из самой дешевой саржи. Убило его, по-видимому, рукопожатие Сатаны. Он неподвижно раскинулся на спине – натуральная фотография жертвы инфаркта. Несколько мгновений назад лицо было цвета языка, а теперь и оно, и руки, и вся кожа бледно-желтого оттенка. Во время приступа пальцы яростно разодрали пиджак, рубашку, а ногти в панике располосовали черноволосую грудь в алое месиво, в яркую пиццу «Маргариту». Забрызганная гемоглобином хромированная плашка с именем висит возле подмышки. На ней написано «Харви».

Выглядит он жутковато, но не хуже чем когда-то мертвая я на полу гостиницы в Беверли-Хиллз среди остатков поданного в номер обеда. Милый твиттерянин, не думай, что в свое время будешь выглядеть лучше.

От тела поднимается дух – я вижу его, но не так, как глаза видят дым или туман. Скорее, как нос видит запах. Это внутреннее ощущение вроде головной боли. Так же, как его кровь лилась из груди и собиралась в лужицу, его душа течет вверх, к потолку, синим плотным, будто жидкость, потоком. Сначала синева сгущается в ком, в кучу, в облако, быстро принимает форму эмбриона, как с картинки в учебнике, затем плода. У него тот синий цвет, какой видит язык, когда ешь взбитые сливки. Еще секунда – и полноразмерная синяя копия уже смотрит из-под потолка на мертвый оригинал.

Она изумленно глядит на свои смертные останки и хлопает ртом, как человек, который узрел нечто не укладывающееся в голове. Толпа же наблюдает за его последними мгновениями так, будто затем ей устроят экзамен по увиденному. Только я замечаю, как течет и поднимается в воздух призрак шофера. Я смотрю. Смотрит и Сатана. Его рука в плотно облегающей кожаной шоферской перчатке тянется к озадаченному духу. Зеваки взглядом продолжают жест, но ничего не понимают. Мы все слышим, как Сатана говорит:

– Харви – так ведь? Харви Паркер Пиви? Сюда, пожалуйста.

Глаза призрака отыскивают протянутую руку. Уши находят вопрос.

– Вы – мой проводник в рай?

Сатана усмехается. Его глаза спрятаны под козырьком.

– Скажи ему, Мэдисон.

Свежеиспеченный призрак оборачивается ко мне.

– Мэдисон Спенсер? Та самая? Мэдисон Дезерт Флауэр Роза Паркс Койот Трикстер Спенсер? – Он улыбается так, будто повстречался с Господом.

– Расскажи ему о рае, Мэдди, – подначивает Сатана. Наша публика – во плоти живущие любопытные зеваки – смотрит, к кому это он обращается, но меня не видит. Мой спутник, Кресент, тоже смотрит и бормочет:

– Мертвая девочка?..

Через толпу прорывается команда медиков.

Милый твиттерянин, дорога в преисподнюю вымощена мелкой сиюминутной жалостью. Пальцы Сатаны сжимаются вокруг синего запястья призрака, а я отвечаю:

– Да.

Дьявол тянет радостную жертву за собой, а я уверяю:

– Возможно, это случится чуточку позже, чем вы ожидаете, но да, обещаю, что вы попадете в рай, Харви.

Сатана тащит за собой пухлую синюю фигуру, будто огромный шар на параде-карнавале.

Бедный Харви. Сатана уводит его, а он благодарит:

– Спасибо, девочка-ангел!

Его синяя голова радостно болтается, а он распевает мое имя: Мэдисон, Мэдисон Спенсер. Мессия, который вернулся из смерти, чтобы отвести человечество к радости и спасению.

Папчик был прав: я проклятая. Я подлая и трусливая.

Медики опускаются возле покинутого тела, и я пользуюсь возможностью. Они оголяют липкие электроды и прикладывают к разодранной ногтями груди. Я присаживаюсь на колени возле головы и накрываю ладонями остекленевшие глаза. Сидя в позе целителя-священника – из тех, что пьют стрихнин и берут змей на руки, – я осторожно касаюсь лба мертвого шофера. В этот момент один из медиков командует:

– Разряд!

Будущие мертвецы, не пытайтесь повторить это дома. Если вам знаком обычай говорить «будьте здоровы», когда кто-нибудь чихает, то вы поймете, о чем речь. Электрошок от дефибриллятора не только запускает сердце, но и открывает проход, через который может вернуться еще не отлетевший далеко дух. Представь, что выдергиваешь затычку в ванной отеля «Даниели» и венецианская вода утекает в трубу. Короткий разряд создает примерно такой же канал и позволяет духу вновь войти в тело.

Если же душа отлетела окончательно, как в случае с Харви, ее место может занять любая другая, войдя в контакт с телом. Таким образом, когда я размыкаю веки, то вижу все с точки зрения человека, лежащего на грязном ковре лос-анджелесского аэропорта. Меня окружают зеваки с коровьими взглядами и непрерывный гул движущихся чемоданов на колесиках – они катятся потоком мимо моего покрытого холодным потом лица. Я – в пострадавшем теле чужого человека, в моем новом чужом рту все еще вкус карри, но я жива.

О боги! Я и забыла, как паршиво чувствуют себя живые. Даже если у во плоти живущего человека хорошее здоровье, его мучат сухая кожа, неудобная обувь и першение в горле. Когда я была девочкой в период полового созревания, я мало беспокоилась о том, каково ощущать себя во взрослом теле. Теперь же подмышки скребет жесткими волосами, душит собственный эндокринный запах – едкий, мускусный, совсем как мужская вонь в общественном нужнике. Девочкой я постоянно воображала, до чего здорово писать стоя: все равно что всегда быть с самым надежным другом, который к тебе еще и прикреплен. В действительности же я ощущаю свой новый орган не лучше, чем ощущают аппендикс. Я поворачиваю невероятно толстую шею и гляжу по сторонам. Женский голос спрашивает:

– Мистер Пиви, вы меня слышите?

Надо мной склонилась медсестра, которая делала дефибрилляцию, и светит в глаз тонким фонариком.

– Мистер Пиви, можно звать вас Харви? Не шевелитесь.

Луч страшно жжет глаза. В животе боль и муть. Вновь обретенное сердце пульсирует, из расцарапанной кожи течет кровь, еще не снятые электроды обжигают ребра. Я хочу лишь чуть подвинуть медсестру, но движением – сильным взмахом руки – сбиваю ее с ног. Вообрази себя водой, которая уходит из ванной в сток и принимает форму новых, незнакомых ей труб. Я не представляю своих сил, да и размеры – не вполне. Я внутри гигантского робота из плоти, который пытается включить руки и ноги. А они огромные. Для простого подъема на ноги требуется высшее инженерное мастерство; я не рассчитываю усилий, делаю нетвердый шаг и, чтобы не упасть, машу руками, как мельница крыльями, – охрана и медики разлетаются, будто кегли. Я пошатываюсь на негнущихся ногах. Вот он, мой кошмар: я, застенчивая школьница, – полуголая посреди одного из самых людных авиаузлов мира. Понимая, что грудь у меня открыта (и что она к тому же волосатая и мускулистая), я взвизгиваю, прижимаю мясистые локти к бокам и прячу свои онемевшие большие коричневые соски. Затем яростно хлещу себя ладонями по небритому лицу, снова визжу и убегаю.

– Простите! – пищу я, протискиваясь через испуганную толпу. – Извините! – кричу, когда кровь, а она льется приличным потоком, брызжет на отскакивающих в сторону зевак.

Несмотря на атлетические габариты, я несусь как школьница, обхватив грудь и втянув голову по самые волосатые уши. Неуклюже выворачиваю стопы, на каждом шагу налетаю на кресла-каталки, коляски, тележки; пытаюсь двигаться осторожно, но пру напролом и сшибаю аэропортовских симулянтов, а за мной мчит команда блюстителей порядка: в рациях трещат статика и приказы.

Я вразвалку бегу за Сатаной и его заложником, врезаюсь в ни в чем не повинных путешественников, робко извиняюсь, ойкаю и чертыхаюсь, но вместо веселого чириканья изо рта чужим рявкающим голосом вылетает:

– Простите… виновата… извините… ой…

Теперь я чувствую, как в штанах что-то болтается. Моя пи-пи уже не верный товарищ, а нечто крупное, выпадающее из диафрагмы таза. Что-то вроде ущемленной грыжи длиной в несколько дюймов, которая свисает и мотается из стороны в сторону. О боги! Это будто какать передом! Как мужчины выносят это мерзкое ощущение? Поле зрения начинает мутнеть по краям – видимо, из-за большой потери крови. Сердце стучит все быстрее; кажется, оно размером с газующий «Порш-950». Невдалеке Сатана выволакивает заложника через пожарный выход.

Вспоминаются годы курсов по предотвращению сексуальных нападений, и я кричу:

– Насилуют! – Я топаю ножищами пятидесятого размера и воплю: – Помогите! Насилуют!

Меня преследуют полицейские, дюжина крепких рук вот-вот вцепится в спину.

Я спотыкаюсь, давление падает, и я валюсь на пол.

Сатана созерцает мое унижение и смеется – беззвучно, как все персонажи Айн Рэнд. Привязанный к нему синий призрак смотрит непонимающе. Я кричу:

– Остановите его! Он – Дьявол!

Меня хватают, руки резко отдирают от мускулистой и волосатой препубертатной груди, беспощадно выставляя ее напоказ.

– Мэдисон Спенсер сказала вам неправду! Она лжет! – воплю я. Кружится голова, груди, чтобы стыдливо зардеться, не хватает крови, от холодного кондиционированного воздуха обнаженные соски твердеют. Я верещу: – Все перестаньте материться!

Агония мучительна, милый твиттерянин. Даже смех Сатаны пахнет метаном – особенно он. Наконец мое великанье сердце останавливается, и наступает тьма.

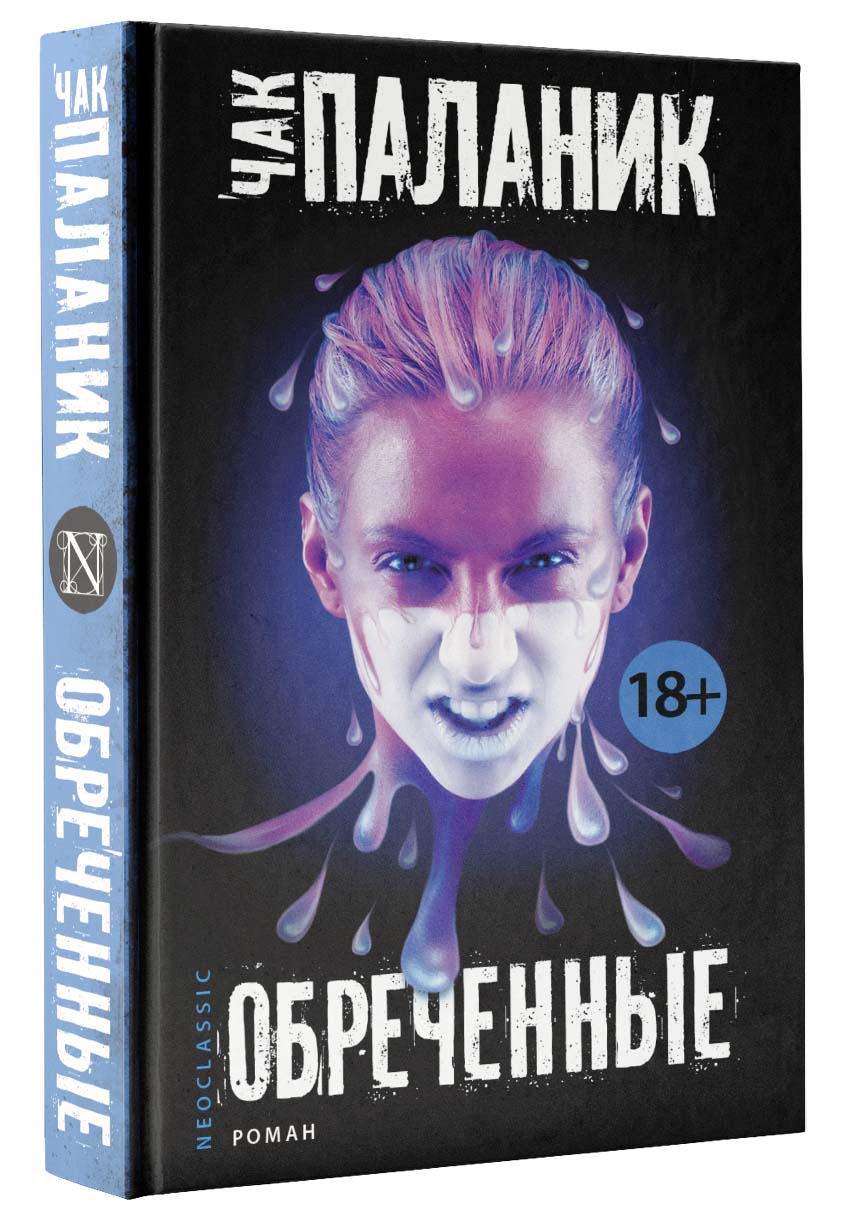

| Чак Паланик. Обреченные |

Электронная книга: Чак Паланик. Обреченные